渦巻ポンプとは?

渦巻ポンプは遠心ポンプの一種で、羽根車が回転し水を吸い込むと、

水が遠心力によるエネルギーを得て放出されます。

渦巻ポンプは、高い圧力は必要とせず、大きな流量が欲しい用途に適しており、

給水用、排水用、上下水道用、化学工業薬品用など、各産業のプラントで最も多く使用されています。

プラント業界に携わっていれば、必ず接する機会のある主要な機械のひとつです。

渦巻ポンプに関して、まず最初に知っておくべき知識について、

関連する主要メーカのお役立ちサイト情報や、初心者向けの書籍についてまとめました。

羽根車の種類/構造と特徴

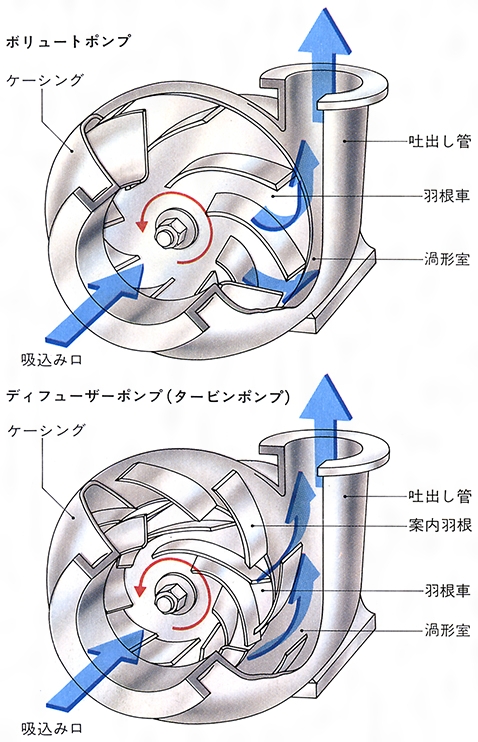

遠心ポンプには羽根車の違いから更に

「渦巻ポンプ」、「ディフューザーポンプ」、「ノンクロッグポンプ」に分類されます。

渦巻ポンプは、遠心ポンプで最も主要なタイプで、

ケーシングに液体を吸い込んで、羽根車が回転することで生じる

遠心力によって流体を吐き出します。

ディフューザーポンプはインペラーの外側に固定羽根を並べたディフューザーを設けています。

渦巻ポンプと比べて、流れを減速させることでより高い圧力を得ることができます。

(参考 : 株式会社小学館 日本大百科全書(ニッポニカ))

ノンクロッグポンプは、汚水汚物用に使用される水中ポンプに適用されるケースが多く、

羽根車内の羽根枚数を少なくし羽根高さを大きくすることで、羽根車内の通過空間を極力大きくしています。

流体に含まれる異物の通過性が高く、固形物の混入した汚水・汚物の移送・排出に適しています。

(参考 : クボタ環境エンジニアリング株式会社 ポンプの知識 羽根車)

(株式会社荏原製作所 渦巻ポンプの基礎知識)

渦巻ポンプの構造は、羽根車が一つのものを「単段」、2つ以上のものを「多段」といいます。

多段の場合はポンプ全長が長くなるため、モータとケーシングを縦方向に接続する縦形式のものもあります。

(参考 : 株式会社テラル 立型渦巻ポンプ )

渦巻ポンプのトラブル対策

渦巻ポンプのトラブル対策として、主要なものを3つ挙げます。

また、それぞれ各種資格試験などでも頻出するポイントにも言及します。

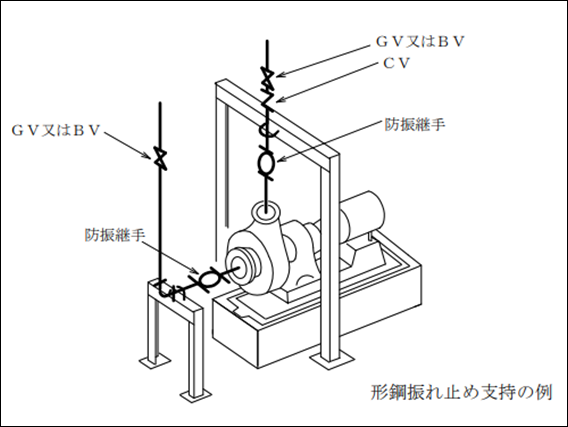

ポンプの振動を抑えるために、ポンプ前後に伸縮接手(フレキ)を設けることが推奨されます。

これは、ポンプの防振システムの一部として、防振架台とゴム製フレキシブルジョイントおよび

フレキの配管固定支持を一つのシステムとして考える必要があります。

管工事施工管理技士の試験(二次検定)などでは、

この防振継手の取付位置と型鋼振れ止め支持(配管サポート)の位置関係や、

吐出側のCVおよびGV(またはBV)の設置順に関する正否と説明を求める問題が出題されます。

防振継手は、その機能が発揮されるように

配管サポートで拘束せず配管サポートよりもポンプ側に設置する必要があります。

ポンプ吐出のバルブ設置順は、CV(チャッキバルブ/逆止弁)をメンテナンスできるよう

ポンプに近い側にCVを設け、その二次側にGV(またはBV)の仕切弁を設けます。

(参考 : 国土交通省 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 )

ポンプを取り付けたり、移動させたりした際には「芯出し」という作業が必要です。

「芯出し」はモーターとポンプが水平に保たれた状態にセッティングすることです。

この作業は専用の工具と技術が必要で、素人が行うとポンプの故障に繋がる可能性があるため、

必ず業者に依頼して取り付けてもらうことを推奨します。

丸八ポンプの公式YouTubeで、芯ずれしたまま渦巻ポンプを運転すると、

どのようなトラブルが生じるか、実際に紹介してくれている動画が分かりやすいのでご紹介します。

(株式会社丸八ポンプ ポンプ不具合事例集 空運転編)

この手順に関する正否を問う問題は、ボイラ技士試験などでも出題される

ポンプの運転に関わる一般的な知識です。

ポンプを起動させる場合は、

①吸込弁開・吐出弁閉にする

②ポンプ起動・電流値や吐出圧に異常がない、異音や異常振動が無いことを確認

③吐出弁閉から徐々に全開にする

の順で操作します。

吐出弁を全開にしたままの状態でポンプを起動すると、

ウォータハンマーが生じて配管の破損や、逆流によるCV・ポンプの破損に繋がります。

ポンプを停止させる場合は、

①吐出弁を徐々に閉めて全閉にする

②ポンプを停止する

③ポンプ(モータ)が完全に停止しており、吐出配管に逆流などの異常がないことを確認

の順で操作します。

起動時と同じ理由で、吐出弁を全開にしたままポンプを停止すると、

水柱分離が発生してウォータハンマーが生じる危険があるためです。

渦巻ポンプの運転における注意事項として、

ケーシングに水が入っていない状態での運転をしないこと(空転防止)は重要な要素です。

特に、起動前の「空気抜き」と「呼び水」の確認は、

ポンプ起動前の無意識なクセとして身につけるべき基本動作です。

空気抜きは、ポンプや配管内の空気を取り除く作業です。

空気が混入していると、ポンプの揚水能力が低下したり、

キャビテーション(液体中の気泡が急激に収縮する現象)を引き起こす可能性があります。

(この状態を「エアを噛んでいる/エア嚙み」などと呼したりもします)

そのため、運転開始前には、エア抜きバルブから液体が出るのを確認し、ポンプ内の空気を抜くことが重要です。

一方、呼び水は、ポンプと吸込み管を液体で満たす作業です。

ポンプに対して押し込み圧がある場合は、前述の空気抜きで事足りますが、

地下ピットから水を吸い上げたりする自給式ポンプの場合は、呼び水を別途引き込んでやる必要があります。

これにより、ポンプが水を吸い上げる初期の力を補助します。

呼び水が不足すると、ポンプは空転し、過熱や損傷を引き起こす可能性があります。

丸八ポンプの公式YouTubeで、空転したまま渦巻ポンプを運転すると、

どのようなトラブルが生じるか、実際に紹介してくれている動画が分かりやすいのでご紹介します。

(株式会社丸八ポンプ ポンプ不具合事例集 空運転編)

まとめ

渦巻ポンプの種類と構造と、トラブル対策についてまとめました。

渦巻ポンプは液体移送に用いられる最もポピュラーな形式のポンプであるため、

プラント業界に携わる上で、関りがない方はほとんどいないと思います。

今回紹介した、荏原製作所や丸八ポンプの公式YouTube動画や、

クボタ環境エンジニアリングのポンプに関する知識まとめサイトなど、

各メーカごとに基礎知識~メーカごとの主力製品・技術がまとめられています。

初心者~若手プラントエンジニア向けな内容となっているので、ご一読されることをお勧めします。

また、渦巻ポンプも含めたポンプ全般の「やってはいけないこと」を

分かりやすい図解とともに説明している、初心者必読の書籍についてもご紹介します。

👇👇👇

ポンプ以外の「べからず集」については、過去の投稿でまとめていますので是非ご一読ください!

👇👇👇

次回も引き続き、ポンプ形式に応じた原理原則や、

関連するメーカの特徴と、勉強するのにおすすめなサイトなどを

ご紹介できればと思います。

それではまた次回、⛑ご安全に!⛑

コメント