前回は前編・後編に分けて流量計を解説しました。

流量とくれば、お次は 圧力 です。圧力計も様々な測定方法があります。

圧力管理を怠ると、重大な漏洩・破損事故に繋がります。

また、様々な化学反応を利用するプラントの処理プロセスにおいては、

圧力は重要な管理要素のひとつです。

圧力計の選定に関わる主な観点は

・高圧、中圧、低圧、微圧、どのような圧力帯/レンジを測りたいか

・圧力に脈動があるか否か

・温度、腐食性の高い流体に耐える接液材質か

(流体を直接計器内に導圧できるか)

などです。

各圧力計がどのような条件下で活躍するのかを知っておく必要があります。

今回は、その種類と特徴をまとめました。

圧力計の主な種類と付属品

今回解説する主な圧力計の種類は、以下の通りです。

①ブルドン管式

②ダイヤフラム式

③ベローズ式

④液柱式/マノメータ

⑤圧力計まわりの付属品

補足:圧力計のレンジ選定

それぞれの測定原理と構造を解説していきます。

最後に、圧力計に付随するアクセサリーと、レンジ選定の考え方も紹介します。

それでは、個別に詳細を見ていきましょう。

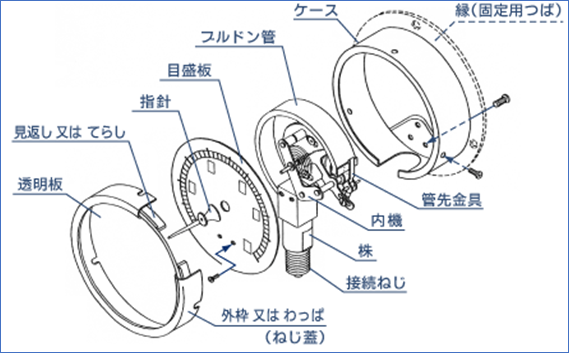

ブルドン管式圧力計

プラントで使用される最もポピュラーな圧力計です。

計器内部の金属パイプ(ブルドン管)に圧力を導入し、その先端の曲率の変位を目盛板で読み取ります。

(参考:株式会社第一計器製作所 圧力測定の基礎知識)

円形/C型管の形状がポピュラーですが、変位量を大きくしたい

(微量圧力の導入で、目盛りの指針を大きく動かしたい)場合は、

管直を長くした 渦巻/スパイラル管 や つる巻き/ヘリカル管などが用いられます。

導入する流体の腐食性に応じて、ブルドン管の材質も耐食性のある金属を選定します。

腐食性が強い流体の場合は、ブルドン管の入口部に隔膜/ダイヤフラムを設けて、

ダイヤフラムを介してブルドン管内の封入液に間接的に圧力をかけるものもあります。

(半導体を用いたダイヤフラム式圧力計との混同に注意!)

(参考:旭計器工業株式会社 隔膜式圧力計)

ブルドン式圧力計のさらに細かい分類は、ミスミの技術情報のページで

ビジュアル付きで分かりやすい解説をされています。ここでは、個別の説明は割愛します。

(参考:株式会社ミスミグループ本社 圧力計の種類と特長)

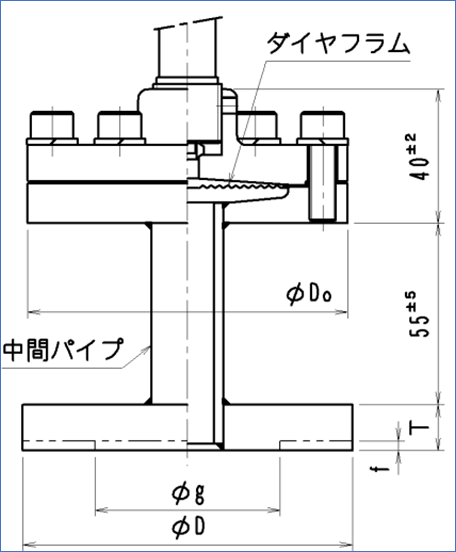

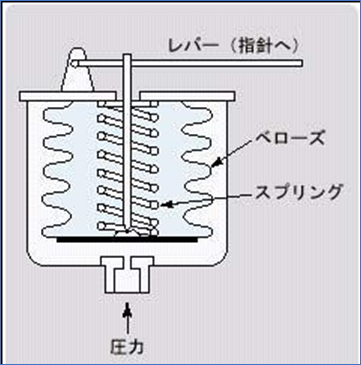

ダイヤフラム圧力計

薄い金属板/ダイヤフラムで受圧し、そのたわみ量を計測します。

たわみ量は直接読み取るには微量なので、半導体や電極を用いて

電気信号として計測した値を、圧力の読み値に変換します。

半導体に外力(ここでは導入した圧力)が加わると、

電気抵抗が変化するというピエゾ抵抗効果を用いたものが半導体式です。![]()

(参考:オムロン株式会社 圧力センサ概要)

ダイヤフラムのたわみ量を、狭い間隔で設けた電極間の距離変動に置き換えて、

その静電容量の変化を読み取るものが静電容量式です。

(参考:株式会社堀場製作所 小型静電容量式圧力センサ)

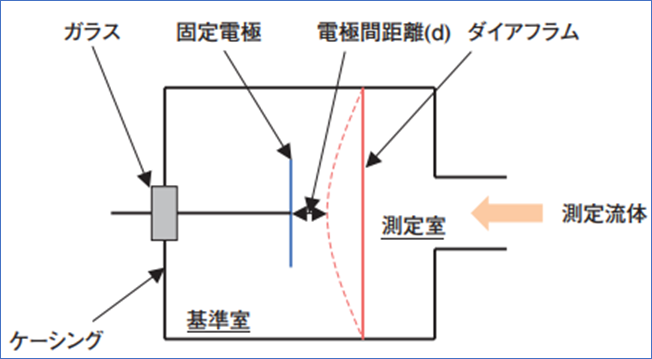

ベローズ式圧力計

蛇腹状のヒダがある円筒/ベローズに圧力をかけ、

ベローズを縮ませることで指針を動かします。

圧力に対する感度が大きいため、比較的低圧の圧力測定に用いられます。

(参考:株式会社エム・システム技研 圧力計のお話 第3回)

液柱式圧力計/マノメータ

U字管の片方に導圧して、反対側の管内液を押し返した高さで圧力を計測します。

他にも 単管式 と 傾斜管 のタイプがありますが、U字管よりかさばってスペースを取ります。

片方を大気圧にする場合や、2ヶ所の違う圧力を両側に導入して差圧を計測する場合もあります。

(参考:入江株式会社 液柱マノメータ)

圧力計まわりの付属品

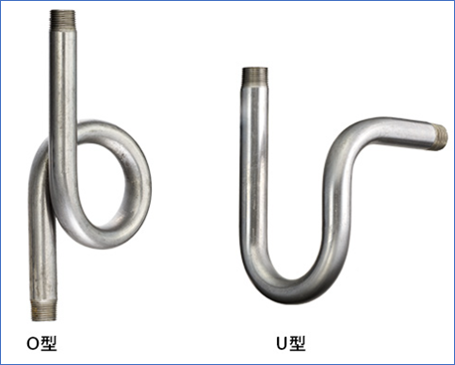

ブタのしっぽのように、クルっと1周した導圧管です。

主に蒸気配管の圧力測定時に用います。

高温流体が直接圧力計に触れることを防ぐため、圧力計本体の根本に付けます。

流体を導圧するまでの間に、サイフォン管で冷却することが目的です。

蒸気の場合は、上記がサイフォン管内で冷やされ、凝結水を介して導圧されます。

上記の用途の主旨から、配管のトップに取り付ける必要があります。

(横or下からの取出しだと異物混入のリスクもあるため、上からの取出しが原則)

圧力計の表示部が従来の位置より高くなるため、

配管上部のクリアランスや、指示計の視認性確保に留意が必要です。

ごく稀に、経験の乏しい保温施工者の方がサイフォン管まで保温してしまうことがありますが、

保温されると冷却が機能しないためNGです。

(ただし、露出していると火傷の恐れがあるので「高温注意」の表示があると親切)

(参考:右下精器製造株式会社 MS:サイホン管)

O型メートル管は、サイフォン管と同じ役割です。

U型メートル管は、縦配管から導圧したい場合に用います。

(参考:右下精器製造株式会社 MM:メートルパイプ)

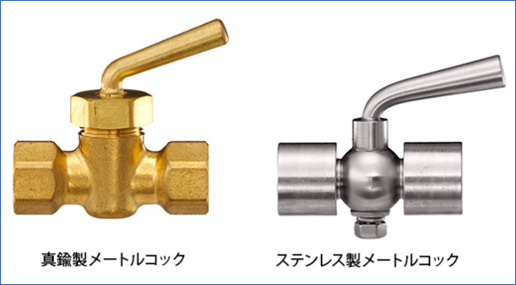

いずれも圧力計の根元に追加するアクセサリーですが

それぞれ若干用途が異なります。

ダンプナーは開度を調整することで脈動の影響を緩和して、圧力計を保護する目的で用います。

全閉にすることで、導圧を遮断することも可能です。

コックは、ダンプナーのような調整用ではなく、圧力計への導圧遮断のみが目的です。

90°のハンドル操作のみで、素早くON/OFFすることが可能です。

左:ダンプナー、右:コック

(参考:右下精器製造株式会社 圧力計用アクセサリー)

常用圧力の上限が、フルスケールに対して60~70%になるように選定しましょう。

一定圧の場合は75%程度を上限、変動圧の場合は60%程度を上限にして余裕を見ます。

例えば常用圧が 0.50 MPa で変動がある場合は、

圧力計のレンジは 0~1.00 MPa のものを選定します。

(配管耐圧試験時の圧力計レンジ選定も同じ考え方です)

表示部を見た際に指示針が中央にある方が視認性に優れます。

また、上限・下限付近で使用していると、変動圧でレンジ範囲外に針が触れたり

ON/OFFしたりする際に、指針まわりの部品にダメージが生じて故障の原因になります。

まとめ

以下の圧力計について、それぞれの測定原理と構造を解説しました。

また最後に、圧力計に付随するアクセサリーと、レンジ選定の考え方も紹介しました。

①ブルドン管式

②ダイヤフラム式

③ベローズ式

④液柱式/マノメータ

⑤圧力計まわりの付属品

補足:圧力計のレンジ選定

プラント全体で見ると、圧力計の数はとんでもない数になりますが、

測定原理と構造をよく理解しておけば、機械的に型式選定が出来るようになります。

型式さえ決まってしまえば、あとはレンジを決めるだけですが、

これも補足で書いたフルスケールに対する基本ルールが分かっていれば

Excelの条件式などでサクサク決めてしまうことができます。

今回は、参照したメーカについても、圧力計器メーカさんを幅広くご紹介しました。

色々なメーカの資料を見ると、各メーカの得意な所も見えてきます。

前回の流量計シリーズの解説でもそうでしたが、

若手エンジニアの方には、是非いろいろなメーカのサイトを見比べてみることをオススメします!

(「圧力計といったらこのメーカやろ!」というツッコミがあるかもですが💦)

まずは世の中にどのような武器があるのか知れば、選択肢が増えて戦い方も見えてきます。

各メーカさんの技術の結晶を、有機的に組み合わせて生かす集合体がプラントです。

いかに良い技術を組み合わせていくかが、プラントエンジニアリングの醍醐味のひとつです。

それではまた次回!⛑ご安全に!⛑

コメント