コンクリートは「現場で製造される材料」と言われるほど、品質管理が重要な建材です。

建築施工管理技士だけでなく、建築士試験でも頻出の重要テーマです。

本記事では、コンクリートの管理に関する基礎知識と試験で狙われやすいポイントを

具体例を交えながら分かりやすく解説します💡

コンクリートの調合

コンクリートの調合に関しては、様々な試験で出題されますが

ここでは、建築施工管理技士で出題される範囲の中から頻出している規定を列記します。

- 調合管理強度は、品質基準強度に構造体強度補正値を加えて求めます。

- コンクリート製造工場に実績がない場合は、標準偏差を「2.5N/mm²」

または「調合管理強度×0.1」の大きい方で設定します。 - 水セメント比は小さいほど塩化物イオンの浸透抵抗が向上します。

水セメント比が小さい=水分量が少なくセメントペーストが緻密で空隙が少ないためです。 - 単位セメント量が少ないと水密性・耐久性・ワーカビリティが低下します。

💡頻出ポイント:×「ワーカビリティは良くなる」という誤答選択肢が頻出するので注意!! - 単位セメント量は「270kg/m³以上」を基本とします。

これは、次に続く水量と合わせて記憶しましょう。 - 単位水量は「185kg/m³以下」を目安に、品質を損なわない範囲で極力減らします。

水セメント比が大きい=単位水量が大きいと強度低下やひび割れの原因となるためです。

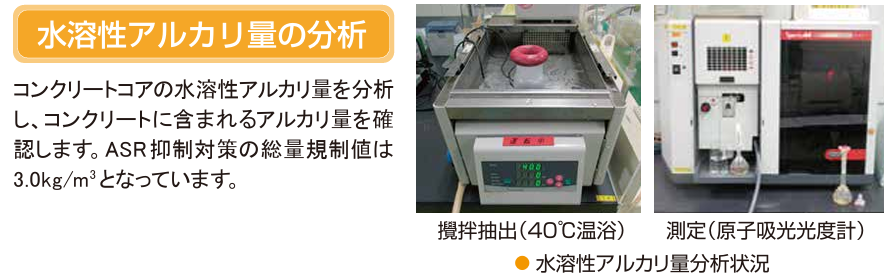

単位水量が規定値を超過する場合、高性能AE減水剤などを使用して185m3/m3以下とします。 - アルカリシリカ反応に注意が必要です。試験で「無害でない」と判定されても

コンクリート中のアルカリ総量が3.0kg/m³以下なら骨材使用は可能です。

(参考:株式会社太平洋コンサルタント アルカリシリカ反応(ASR))

コンクリートの運搬・輸送・締固め・養生

運搬・輸送

- 粗骨材の最大寸法に合わせて、輸送管の口径を選びます。

✅粗骨材の寸法 20mm、25mm : 100A以上

✅粗骨材の寸法 ~40mm : 125A以上 - ベント管の水平換算長さは、「ベント管長さの3倍」として圧送負荷を算定します。

- 圧送前に先送りするモルタルは「富調合」にして流します。

輸送管内壁の潤滑を向上させたり吸入・吐出弁内のシール性を良くするためですが、

本来の構造物に使用するコンクリート調合にはなっていないなため、型枠への打ち込みは禁止⚠️です。

コンクリート圧送に関しては、日本コンクリート工学会が出版している

JCI基準・指針の「コンクリート圧送工法指針」の最新版を参照するのが間違いありません。

ホームページでは、計画~作業完了までの各工程でのチェックリストも公開されているので

実務にも役立てることができます。

締固め

- 打設時間の管理

| 外気温 | 25℃以下 | 25℃を超える |

| 練混ぜ開始~打込み終了 | 120分 | 90分 |

| 打重ね間隔 | 150分 | 120分 |

気温が高いとコンクリートの水和反応が早く進むため、管理時間も短くなります。

💡注意ポイント:高強度・高流動コンクリートは120分以内(温度問わず)

- 暑中コンクリートでは、荷下ろし時のコンクリート温度は35℃以下に制限。

- バイブレータによる締固めは1箇所あたり5~15秒が目安。

養生

- 透水性の小さいせき板で保護すれば保湿養生扱いとなります。

- 普通ポルトランドセメント使用のコンクリート(t18以上)は、10N/mm²に達すれば湿潤養生の終了が可能。

- 早強ポルトランドセメントは、養生期間が普通ポルトランドセメントよりも短く設定できます。

- 散水による湿潤養生は、コンクリート凝結後に行います。

- 日平均気温が4℃以下になる場合は、寒中コンクリートとして施工します。

5N/㎟の圧縮強度が得られるまでコンクリート温度5℃以上に保ち、さらに2日間は0℃以上に保ちます。

まとめ

コンクリートの管理は「設計通りの品質確保」に直結する重要テーマ。

調合から施工、養生まで、各工程ごとの管理ポイントを理解し、現場での実践に活かしましょう。

試験対策では「管理値」「条件付き使用」「養生条件」などの細かな数字やルールが問われやすいため

語呂合わせや表で整理して暗記すると効果的です📚

これらの知識は、建築施工管理技士試験だけでなく、

建築士試験や実際の設計業務でも活用できる重要なポイントです。

基本的な考え方を身につけて、試験では確実に得点しましょう!

👇建築施工管理技士の試験勉強におススメの参考書です👇

リンク

リンク

リンク

リンク

コメント