昇降設備(エレベーター・エスカレーター)は

建築施工管理技士だけでなく、建築士試験でも頻出する重要なテーマです。

安全性や利便性の観点から、法規や技術基準が細かく定められており

基本知識として正確に押さえておくことが合格への近道になります。

この記事では、よく問われる法廷規定や管理方法を押さえ、試験対策としても活用できる知識を整理して解説します。

そして出題傾向のある過去問のポイントをわかりやすくまとめます。🛠️

エレベーターに関する規定

建築基準法施行令などに基づくエレベーターの規定は、施工管理技士試験でよく問われます。

特に「表示」「寸法」に関する条文はそのまま出題されることも多いです。

最大定員の表示

乗用エレベーターは、65kg/人として最大定員を明示して表示する。

✅ ポイント:

表示の基準は「一人あたり65kg」で計算されます。

これは「建築基準法施行令 第129条の4の2」に準拠しています。

床先間の水平距離

乗用エレベーターの昇降路と出入口の床先と、かごの床先との水平距離は4cm以下とする。

✅ ポイント:

この4cmという値も頻出です。

すき間が大きいと、つまずきや荷物の落下といった事故につながるため

安全確保の観点から厳格に規定されています。

エレベーターの運転管制

施工管理者は、ただ据付工事を行うだけでなく、建物全体の機能設計にも配慮する必要があります。

エレベーターの運転方式は、安全性や効率に直結するため、理解が求められます。

群管理方式

エレベーター複数台を1つの群として操作し、交通需要の変動に応じて効率的に管理する方式。

✅ 解説:

オフィスビルや商業施設のように利用者が多い建物では

複数のエレベーターを一括して制御する群管理方式が一般的です。

時間帯や混雑状況に応じて最適なエレベーターが自動的に割り当てられるため、待ち時間の短縮にもつながります。

(参考:東芝エレベーター株式会社 群管理システム<GAシリーズ>)

火災時管制運転

火災発生時にエレベーター内の乗客を避難階へ帰着させる運転方式。

💡 頻出ポイント!:火災時に「最寄階」ではなく、「避難階」へ帰着させるという点が試験でよく問われます!

✅ 補足:

避難階とは、原則として**地上出入口階(1階など)**が指定されます。

乗客を安全に避難させることを最優先とした設計思想が背景にあります。

(参考:東芝エレベーター株式会社 火災時管制運転)

エスカレーターに関する規定

エスカレーターの技術的要件も、施工管理試験ではピンポイントで出題されます。

特に速度や勾配といった基本仕様に関する数値は暗記必須です。

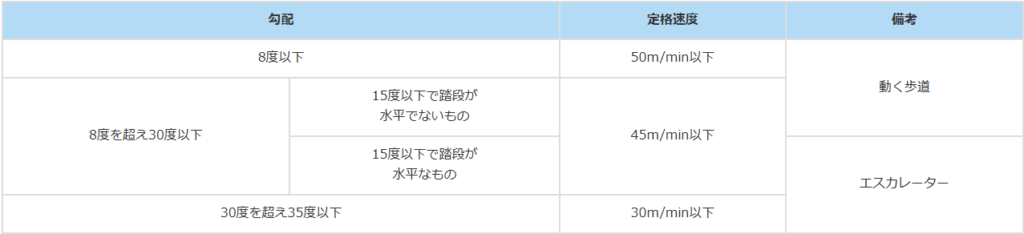

勾配と速度

勾配が8~30°のエスカレーターの踏段の定格速度は、45m/分以下とする。

✅ ポイント:

「勾配8~30度」「定格速度45m/分以下」はセットで覚えましょう。

これを超えると安全上のリスクが増すため、規定速度内での運転が求められています。

(参考:株式会社日立ビルシステム エスカレーターの豆知識)

まとめ

昇降設備に関する問題は、数字や用語の暗記が多く感じられるかもしれませんが、出題範囲は比較的限定的です。

そのぶん、正確に押さえておけば得点源になります💪✨

特に以下の点は頻出です:

- エレベーターの最大定員表示(65kg/人)

- 床先間の水平距離4cm以下

- 火災時の避難階への帰着

- 勾配8~30度のエスカレーターの速度45m/分以下

しっかりとインプットして、過去問演習でアウトプットも忘れずに!

これらの知識は、建築施工管理技士試験だけでなく、

建築士試験や実際の設計業務でも活用できる重要なポイントです。

基本的な考え方を身につけて、試験では確実に得点しましょう!

👇建築施工管理技士の試験勉強におススメの参考書です👇

コメント