建築施工管理技士の第一次検定では、杭基礎に関する問題が頻出します。

建物を支える「基礎」の中でも、特に地盤が軟弱な場所で重要となるのが「杭基礎」です。

この杭基礎は、建築施工管理技士試験においても頻出分野のひとつであり

また一級・二級建築士試験でもよく問われるため、確実に押さえておきたいテーマです。

本記事では、杭の支持方法や種類、施工方法に関する知識と、よく出る選択肢問題をわかりやすく解説します🛠️

「負の摩擦力ってなに?」「セメントミルク工法ってどうやるの?」といった疑問にも答えますので

基礎固めの一助にしてください!

支持の種類による特徴

杭基礎には、大きく分けて次の2種類の支持方法があります。

支持杭(先端支持杭)

- 杭の先端部が支持層(硬い地層)に達しているタイプ。

- 建物荷重は主に杭の先端支持力で支える。

- 強固な支持力を得られるが、施工精度が要求される。

摩擦杭

- 主に支持層が深く、到達できない場合などに採用される。

- 杭の側面と地盤との周辺摩擦力によって荷重を支える。

- 長い杭が必要になるが、地盤に密着することで安定性を得る。

💡 ポイント:負の摩擦力とは?

杭周辺で地盤沈下が発生すると、杭のまわりに沈下に引きずられるような摩擦力(=負の摩擦力)が発生し

杭に下向きの力として作用します。特に支持杭ではこの負の摩擦力の影響が大きくなるため

設計時に十分な検討が必要です。

杭ごとの特徴と施工方法

続いては、試験によく出る杭の種類ごとの特徴と施工法です📌

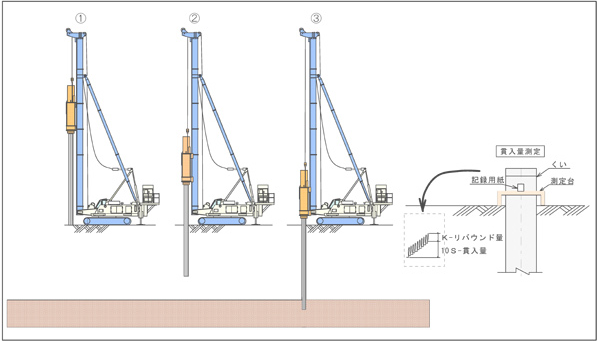

打込杭(例:鋼管杭)

- 既成杭を機械で地盤に打ち込む方式(打撃、振動など)。

- 施工時の騒音や振動が問題になることもある。

- 先端支持力が主な支持要素。

- 周辺摩擦力は比較的小さい。

(参考:日本コンクリート工業株式会社 打撃杭工法)

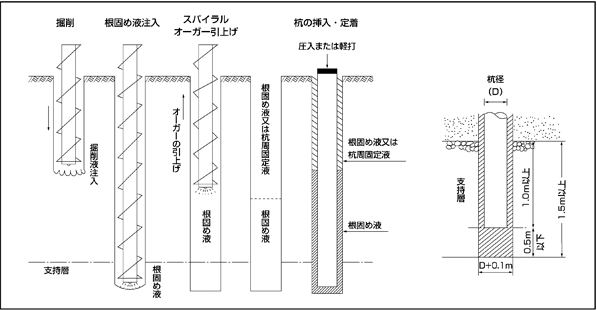

埋込杭(例:セメントミルク工法)

- 杭孔をドリルで掘削 → 既成杭を挿入 → セメントミルクなどの固定液で充填し固着。

- 周辺摩擦力と先端支持力の両方で支持。

- 地盤と杭との一体化が図れる。

(参考:日本コンクリート工業株式会社 セメントミルク工法)

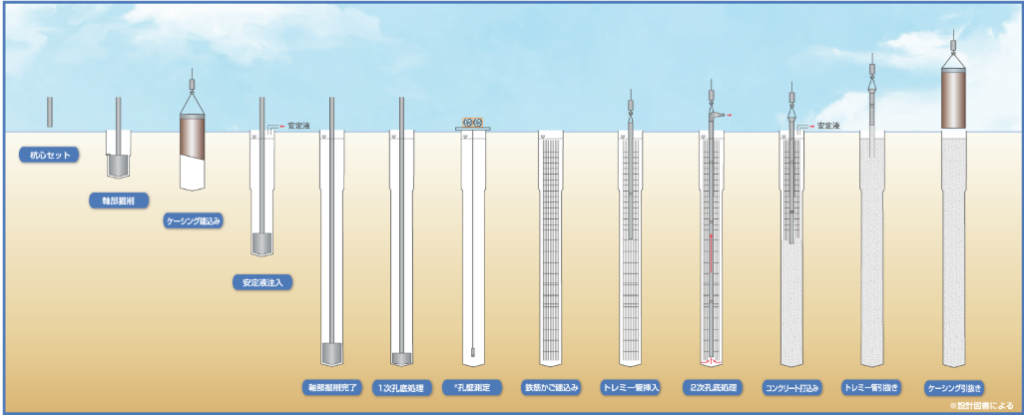

場所打杭(例:アースドリル工法)

- 杭穴を掘削後、鉄筋かごを挿入し、その場でコンクリートを打設する方式。

- 周辺摩擦力で支持。

- 大口径・長尺にも対応可能だが、施工管理に高い技術が求められる。

(参考:東洋テクノ株式会社 アースドリル工法)

試験に頻出する選択肢とポイント

建築施工管理技士の試験で頻出する選択肢の文例と、それに対応するポイントを紹介します。

よく出る選択肢 ✅

- 「杭の極限鉛直支持力は、極限先端支持力と極限周辺摩擦力の和で表す。」

- 「地盤から求める杭の引抜抵抗力に杭の自重を加える場合は、地下水位以下の部分の浮力を考慮する。」

- 「先端の地盤の許容応力度は、セメントミルク工法による埋込杭の方が、

アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭より大きい。」

✏️ 試験対策のコツとして、「施工方法と支持力の関係」「摩擦 vs 支持」「施工時の留意点」を

3点セットで覚えておくと便利です!

まとめ

杭基礎は建築構造の要ともいえる重要な分野であり、試験では構造・施工・材料の各視点から出題されます。

しっかりと基本を押さえ、用語の意味や施工方法、支持力の違いを体系的に理解することが合格への近道です!

これらの知識は、建築施工管理技士試験だけでなく、

建築士試験や実際の設計業務でも活用できる重要なポイントです。

基本的な考え方を身につけて、試験では確実に得点しましょう!

👇建築施工管理技士の試験勉強におススメの参考書です👇

コメント